Nintendo 家庭用ゲームハードの歴史 前編

皆さんこんにちは、かんてい局南高江店です。

今日は先日のプレイステーションに続いて

ゲームは言えばの任天堂。

始まりは1889年の京都、手作りの花札からスタートした。

そこから誰でも知ってるゲーム会社へと成長していった。

今回はその任天堂さんが発売した家庭用ゲームハードについてまとめていきます。

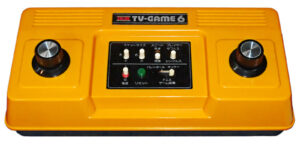

カラーTV ゲーム6(1977)

1970年代後半、家庭のテレビで遊ぶ“卓上ゲーム機”市場が世界的に拡大。

任天堂は 1977年、9,800 円の『カラーTV ゲーム6』で参入し、翌年には15タイトル版やレースゲームなどが登場。

中でもブロック崩しが行えるものだったそうです。

ゲーム&ウオッチ(1980)

1980年に任天堂から発売された携帯型ゲーム機。

1台に1つのゲームが内蔵されており、ゲームをしない時は時計機能としても使えることから、この名が付けられました。

1981年『ドンキーコング』版は十字キーの原型を生んだ。

ファミリーコンピュータ(1983)

1983年に8bit機『ファミコン』が日本で発売。

安価なカートリッジ交換式と3色線グラフィックで家庭用タイトル開発を加速させ、

1985年北米で『NES』として展開しテレビゲーム不況を立て直した。

当初は37タイトルしかなかったものの、最終的には1,000本以上のソフトが発売され、

国内で約1,935万台、世界では約6,000万台を販売。

「ゲーム=任天堂」という時代を築いた伝説的ハードです。

ファミコンの登場は家庭用ゲームに革命をもたらしました。

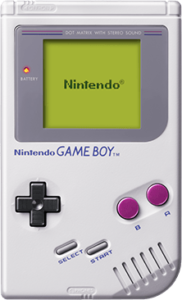

ゲームボーイ(1989)

1989年、任天堂は携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」を発売。

ポケットに入るサイズで、どこでも遊べる夢のような体験を提供しました。

代表作は『テトリス』『ポケットモンスター 赤・緑』など。

後者は社会現象となり、世界中でポケモンブームを巻き起こします。

→ 世界累計販売台数は1億1,800万台(カラー含む)。

携帯ゲーム市場を切り拓いた、もう一つの伝説です。

スーパーファミコン(1990)

ファミコンの後継機として登場。

当時としては驚異的な16ビットCPUを搭載し、より美しいグラフィックと立体的なサウンドを実現。

モード7と呼ばれる回転・拡大縮小機能によって、擬似3D表現も可能になりました。

Virtual Boy(1995)

バーチャルボーイは世界初の裸眼3D表示を謳ったが、赤単色LEDと据置型の中途半端さで1年足らずで終息。

Nintendo 64(1996)

1996年『N64』はカートリッジ高速ロードを維持しつつ、

アナログスティック+振動パックで3D空間操作を一般化。

『スーパーマリオ64』『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、

3Dゲームデザインの教科書とされる名作です。

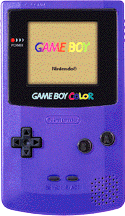

ゲームボーイカラー(1998)

ゲームボーイの名を継ぎながら、カラフルなゲーム体験を実現。

『ポケモン 金・銀』などで再び大ヒット。

今回はここまで!やはりゲームを作ってきたNintendoですね。続きは明日!